Que mangeaient nos ancêtres habitant les montagnes helvétiques avant d’être rattachés aux grandes voies logistiques et à leur flot d’aliments transformés, de conserves et de sucre et d’huiles raffinées ?

Quelle était leur santé comparativement aux populations voisines qui avaient adopté la nourriture occidentale moderne ?

Il y a tout juste 100 ans, il restait en Suisse des populations encore fortement isolées de la civilisation industrielle moderne.

Tour d’horizon.

Weston A. Price en Valais

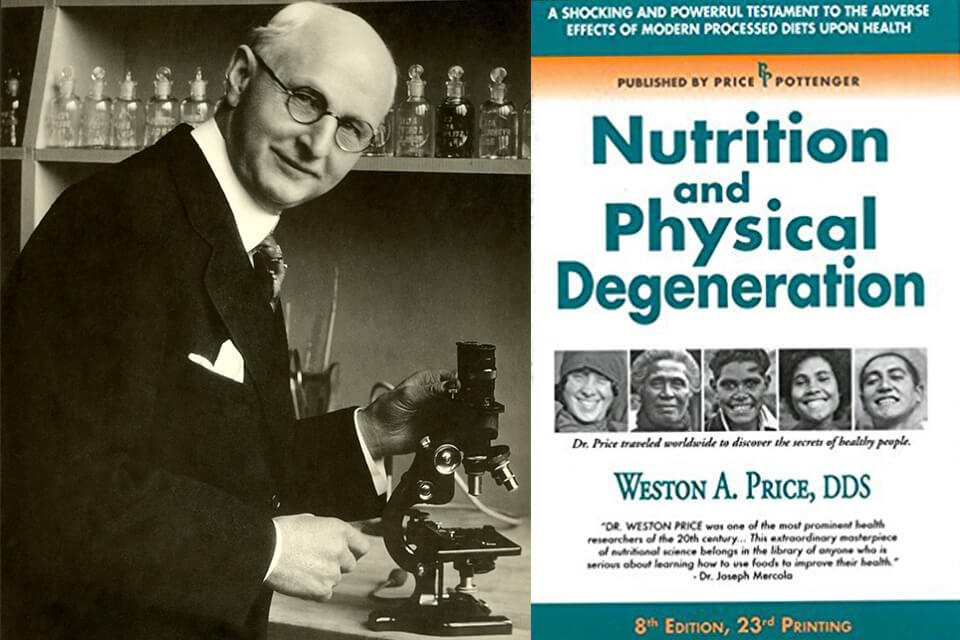

Par chance pour la postérité, l’américain Weston A. Price, chercheur renommé et médecin-dentiste, mena dans les années 1930 et dans le monde entier de vastes études sur les populations encore isolées de la civilisation moderne. Ses travaux portaient particulièrement sur les différences de régimes alimentaires entre ces communautés traditionnelles et les « modernisés », et les effets de ces modes alimentaires sur la santé.

Ses voyages le conduisirent en 1931 et 1932 dans nos Alpes, où il étudia les traditions alimentaires de nos ancêtres et l’état de santé des populations locales.

Le beurre sacré du Loetschental

En 1931, la vallée du Loetschental était encore coupée de tout moyen de locomotion. Après consultation avec des officiels du gouvernement fédéral, l’équipe de Price se rendit sur place, guidé par le pasteur local, John Siegen.

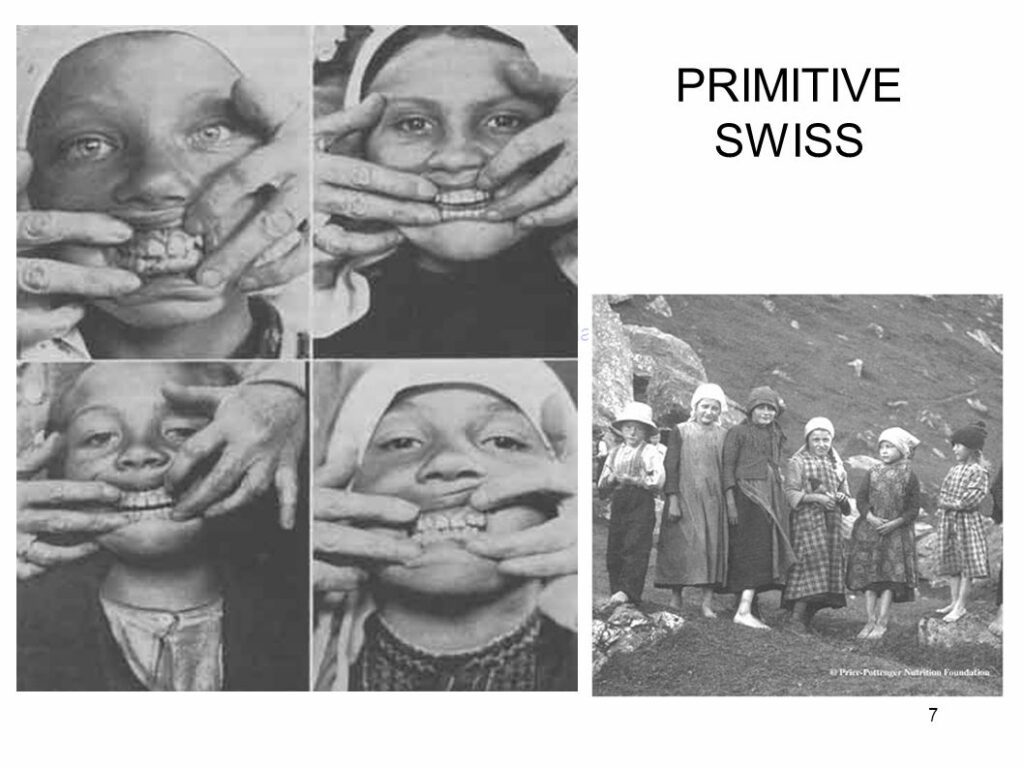

Environ 2000 personnes vivaient alors dans cette vallée. L’Américain fut surpris d’apprendre qu’un grand nombre de gardes pontificaux provenaient de cette région. Il constata rapidement l’excellente forme physique des habitants, et ses études confirmèrent rapidement leur santé de fer. En effet, les maladies dégénératives chroniques qui dévastaient le monde moderne était quasiment absentes ici. Aucun cas de tuberculose malgré les contacts réguliers avec la plaine, et une proportion très faibles de caries dentaires, 10 fois moins qu’en ville !

Le pasteur Siegen lui expliqua que la population locale sacralisait le beurre de juin, couleur jaune orangé, produit lorsque les vaches pâturent l’herbe fraîchement découverte par le manteau neigeux en recul, dont la pousse est très intense. Les herbages d’altitude sont particulièrement riches en nutriments à cette période, en témoignent leur vert intense et la grande variété de fleurs. Une cérémonie religieuse était même dédiée à ce beurre, au cours de laquelle les habitants remerciaient Dieu pour ce produit exceptionnel auquel ils attribuaient de hautes vertus.

Les études menées en laboratoire aux USA sur les produits locaux, beurre, fromage, lait, herbages et foin, révélèrent une richesse incomparable. Les produits issus de ces pâturages alpins verdoyants étaient largement supérieurs à la norme en termes de vitamines et minéraux.

Price rapporte que l’alimentation des populations locales consistait essentiellement de pain de seigle à farine complète et au levain ainsi que de produits laitiers issus des vaches et des chèvres. À cela s’ajoutait de la viande une fois par semaine, des verdures du jardin principalement en été et quelques baies sauvages en saison.

Le repas typique de l’écolier du Loetschental était composé, selon Price, « d’une épaisse tranche de pain de seigle et d’un morceau de fromage de même épaisseur que le pain accompagnés de lait frais de vache ou de chèvre ».

Grächen et son four communautaire

Price et son équipe s’en allèrent ensuite à Grächen, uniquement accessible au terme d’un périple de 5h de marche depuis St. Nicholas. Sur place, il constata comme dans le Loetschental une formidable santé chez les locaux, et la quasi-absence de maladies dégénératives et chroniques.

Ici aussi, pain de seigle et produits laitiers constituaient l’essentiel de la subsistance. Price rapporte une particularité locale : Le village disposait d’un four à pain communautaire. Chaque famille y accédait à tour de rôle et y enfournait l’équivalent d’un mois de consommation de pain en une seule fois.

Visperterminen, vignes et bouillon d'os communautaire

À Visperterminen, même tableau général. Pain de seigle complet au levain, produits laitiers de vaches, de brebis et de chèvres, quelques verdures du jardin, des baies en saison. Et toujours cette santé resplendissante.

Spécificité locale : Quelques patates, mais surtout de la vigne ! La communauté locale possédant des terres relativement basses sur le flanc de la montagne, elle y faisait pousser du raisin qu’elle vinifiait ou consommait fraîchement cueilli.

Price explique aussi que la coutume locale consistait à partager la viande d’un animal entre plusieurs familles et à la consommer le dimanche. Les ossements de l’animal étaient utilisés pour produire du bouillon d’os à tour de rôle, ce qui servait à constituer les plats mijotés et les soupes de la semaine.

Étude comparative au val d'Anniviers

Accompagné du Dr. Alfred Gysi, l’équipe se rendit ensuite dans le val d’Anniviers pour tenter de déceler des différences entre les alimentations traditionnelle et moderne.

En effet, séparés par à peine une heure de marche, les villages d’Ayer et de Vissoie présentaient des tableaux totalement différents. Ayer était encore largement isolé au moment de l’étude. La première route d’accès venait juste d’y être inaugurée, mais la population subsistait encore essentiellement sur les aliments produits localement. Vissoie par contre était reliée depuis de nombreuses années au réseau routier et l’on y trouvait depuis tous les produits alimentaires issus de l’industrie : sucre, farine blanche, huile végétale, conserves etc.

En examinant la dentition des enfants dans les deux villages, Price quantifia une différence impressionnante de caries dentaires. Alors qu’à Ayer, seules 2.3% des dents étaient atteintes, le chiffres s’élevait à 20.2% à Vissoie !

Price explique que les produits locaux de Vissoie étaient revendus aux marchands par la population afin de gagner de l’argent pour s’acheter les nouveaux produits importés par voie routière.

St-Moritz et le reste de la Suisse

Price se rendit ensuite à St-Moritz, village de montagne déjà largement modernisé par le tourisme. Il consulta ensuite les bases de données de la Confédération au sujet des maladies dentaires et de la tuberculose, les deux principaux fléaux frappant le pays.

Il y constata que, comme ailleurs dans le monde modernisé, ces maladies frappaient largement la population. Partout, sauf dans les régions où l’alimentation traditionnelle s’était maintenue de part l’isolement de celles-ci.

Dans la majeure partie du pays, 95 à 98% des habitants souffraient de caries, y compris dans les centres urbains jouissant d’une solide prophylaxie. Chez les populations isolés étudiées, la proportion de gens atteins était nettement plus faible, avec un tier à un quart des habitants touchés de manière généralement légère.

Price souligne également que les personnes touchées dans les populations isolées étaient systématiquement des individus qui étaient partis en ville quelques mois ou années pour des raisons diverses telles que la formation.

Différences nutritives

Price collecta des échantillons d’aliments provenant des différentes régions de Suisse et quantifia leur consommation moyenne au sein des populations.

Il les analysa en laboratoire et détailla les différences en termes d’apports en divers nutriments connus et mesurables à l’époque. Voici donc les différences qu’il rapporte entre l’alimentation ancestrale des populations isolées des Alpes valaisannes et celle des populations voisines modernisées.

- Calcium : 3.7 fois plus

- Phosphore : 2.2 fois plus

- Magnésium : 2.5 fois plus

- Fer : 3.1 fois plus

- Vitamines liposolubles (sauf K2, encore non-découverte à l’époque) : au minimum 10 fois plus !

- Des aliments locaux, complets, naturels, frais ou conservés par des méthodes traditionnelles.

- Une alimentation omnivore, « nose-to-tail » : du nez à la queue. Toutes les parties de la bêtes étaient consommées.

- Une place privilégiée aux aliments les plus nutritifs, considérés comme sacrés. Ici le beurre de juin, en Mélanésie les œufs de poisson, dans les Hébrides les soupes de têtes de poisson, chez les Indiens du Grand-Nord les glandes surrénales et le foie.

L'alimentation de nos plus lointains ancêtres

Bien sûr, lorsqu’on parle d’alimentation ancestrale, il est essentiel de tenir compte de l’ensemble de l’histoire de notre espèce et de son évolution. Notre génétique a été façonnée durant des centaines de milliers d’années. J’aborde cette thématique dans ma série sur l’alimentation ancestrale : voici un lien vers le premier article de celle-ci.

Ping : Traditions ancestrales et fertilité partie 2 - Fertilite Naturelle

Ping : Smoothie au lait cru et aux fraises - Fertilite Naturelle

Ping : Pourquoi boire du lait cru ? Ou pourquoi ne pas en boire ? - Fertilite Naturelle

Ping : Mayonnaise au beurre, la délicieuse recette